「地域開発論A」等(吉村宗隆先生担当)では、産学連携の一環として、南海電鉄が取り組む

社会課題について現場の「生の声」に学ぶ授業を実施しています。毎回、南海グループ企業の

様々な部署の方にお越し頂いており、第9回(11月20日)は、泉北高速鉄道株式会社物流事業

本部の山下智弘氏より「南海グループの物流不動産戦略」について、第10回(11月27日)は、

泉北事業部の井手夏樹氏より「泉北ニュータウンのエリアマネジメント」について、第11回

(12月4日)は、株式会社パンジョSC事業部の渡辺亮氏より「株式会社パンジョの取り組み

とトレンド事例考察」についてご講義がありました。

■「南海グループの物流不動産戦略」(第9回)

本講義を含め3回連続で泉北高速鉄道関連の事業がテーマとなります。泉北高速鉄道㈱は、

2014年に南海電鉄グループが全株式を取得したことでグループの一員となっています。泉北

高速鉄道㈱(旧社名「大阪府都市開発株式会社」)は、1965年に、物流の発展を支える流通

センターの整備のために第三セクターの会社として設立され、東大阪市と茨木市に物流の

拠点となるトラックターミナルを有しています。また、泉北ニュータウンと都心を結ぶ交通

手段として鉄道を整備し、現在は中百舌鳥駅から和泉中央駅間14.3kmを運行しており、物流

不動産事業と鉄道事業を二本柱としています。

泉北高速鉄道株式会社HP「物流事業」

日常生活のなかでは、トラックターミナルの存在を意識することはあまり無いかも知れませんが、

物流が血管に例えられるように、商品や物資を日本全国に行き渡らせる拠点であるトラックター

ミナルは、私たちの日々の暮らしに欠かせません。トラックターミナルは、高度経済成長期に都

心部での交通麻痺を緩和するため、都市近郊の交通の要衝地に整備されましたが、ここには都心

部への人口集中を郊外に分散させるニュータウンと共通する高度成長期の都市計画の発想が窺え

ます。「大阪府都市開発」という旧名称にも、経済成長を支える社会インフラを整備することの自

負や期待が込められているように思われます。

講義では、東大阪市と茨木市にある二つの物通センターでの新棟建設の状況、ドライバー不足や

働き方改革などによる物流の危機への対応についてお話があり、女性ドライバーに配慮した労働

環境の改善や荷待ち時間の削減のためのDX化の取り組み等について紹介がありました。サステ

ナブルな経済成長の時代に即した形で、社会インフラをどのように維持できるのか?ドライバー

不足の課題等については、第8回講義(「公共交通から「総合モビリティ」へ」)とも共通したテ

ーマであり、講義後の質問でも学生から多くの関心が寄せられていました。

■「泉北ニュータウンのエリアマネジメント」(第10回)

泉北ニュータウンは高度経済成長期の1967年に「まちびらき」されました。高齢化と人口減少

が進む一方で、泉ヶ丘駅前には近畿大学医学部の移転が予定されており、南海グループもサス

テナブルなまちづくりの実現に向けて取り組まれています。『南海グループ統合報告書2024』

(p.42 ※)の中でも「ニュータウン再生のパイロットモデル」、「沿線各地において自治体と

協働で進めている「地域共創型まちづくり」の代表例」として紹介されており、これからのまち

づくりを考えるヒントに満ちています。講師の井手氏が過去に取り組んだ「キーノ和歌山」開発

の事例紹介も含め、学生にとっては多角的に「まちづくり」について触れる機会になりました。

※統合報告書については第6回講義で紹介がありました。➡こちら

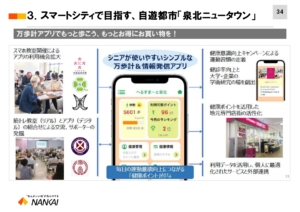

・市民参加型マルシェ「つながるDays」、ヘルスケアアプリ「へるすまーと泉北」

泉ヶ丘駅前の市民参加型マルシェ「つながるDays」 は、雑貨やカフェ、趣味の発表等の

場となっていますが、マルシェ利用者を「ひろばプランナー」と名付けることで、住民

のまちづくりへの参画意識の向上につなげる工夫がされています。また、「スマートシテ

ィ」の具体像が分かる好例が、泉北ニュータウンの人口11万人のうち1万人が登録してい

るアプリ「へるすまーと泉北」です。万歩計の機能のあるこのアプリは、歩数のランキン

グが発表され、歩いた分だけ貯まるポイントで買い物ができる等、高齢者のまち歩きを促

す効果もあります。その他、「スマートシティ」施策の一環として「AIオンデマンドバス」

の事例紹介もありました。

住民のまちづくりへの参画意識を高める「ひろばプランナー」は、第5回講義で紹介のあった

グレーターなんばのビジョンの中で、自らのアイデアやスキルを実践する人を「担う人」と位

置づけていたことが思い起こされました(第5回講義➡こちら )。「ひと」に焦点を当てるまち

づくりは、南海沿線の南大阪・和歌山で活躍する人たちを紹介する沿線価値向上プロジェクト

「キーパーソンとつながる」にも表れており、関心のある方は必見です。

■「株式会社パンジョの取り組みとトレンド事例考察」(第11回)

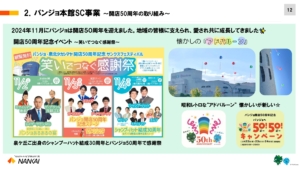

・株式会社パンジョの取り組み

パンジョは泉北ニュータウンの泉ケ丘駅の最寄りにある泉北タカシマヤを核とした地上7階建

ての商業施設です。1974年に開業され、今年11月に50周年を迎えました。開店50周年を祝

う感謝祭では吉本芸人さんのお笑いが華を添え、昭和レトロを演出するために懐かしのアドバ

ルーンを打ち合上げました(➡パンジョHP)。

サステナブルなショッピングセンターとして価値を上げるために、来館者のCS(顧客満足度)

と同水準でES(従業員満足度)を重視されており、スタッフ専用の食堂がリーズナブルに利用

できるなど福利厚生面にも力を入れ、50周年の感謝祭では、お客様だけでなくテナントスタッ

フさんにも喜んでもらうために、芸人さんに店舗を回遊しグリーティングや記念撮影をしてもら

ったそうです。

・トレンド事例考察~韓流カルチャーが商業界に与えるインパクト~

講師の渡辺氏は韓国ソウルに視察に行かれ、韓国コンテンツの成功要因を分析することで、商業

トレンドへの波及効果や自社の成長のヒントとして活用されており、講義後半は圧巻の情報量で

その紹介がありました。

ドラマ「冬のソナタ」や東方神起・少女時代などがけん引した第1次・第2次韓流ブームは、日本

ではファンとなる対象(世代)が限定的でしたが、コロナを契機とした動画配信の普及により韓国

ドラマやK-POPの世界的ヒットが生まれ第4次韓流ブームにつながりました。結果、グローバル

で全世代に支持されるまでになった韓流コンテンツの成功は、単なるブームではなく定番化してき

ていると言えます。

こうしたトレンドを生み出す韓国の文化的な背景として、スピード重視で失敗を恐れず即実行する

“パリパリ文化”と、ダイナミックな混ぜ合わせを繰り返して、独自の美学を磨いてきたことにあると

整理した上で、自社のパンジョのSWOT分析の強み/弱みと対比させながら解説して頂きました。

ビジネスフレームワークが経営の現場でどのように用いられ、自社の提供する価値の向上に活かされ

ているのか、その実例に触れることの出来る貴重な回となりました。