羽衣TODAY

南海電鉄による「クラウドファンディングがもたらす企業価値の向上(第14回)」についての講義があり、最終15回目には「学生へのアンケート結果を踏まえたブランド価値向上の考察」および「講義の振り返り」がありました(「地域開発論A」「現代社会学特別講義D」「放送メディア特別講義C」)

「地域開発論A」等(吉村宗隆先生担当)では、産学連携の一環として、南海電鉄が取り組む社会課題について現場の「生の声」に学ぶ授業を実施しています。毎回、南海グループ企業の様々な部署の方にお越し頂いており、第14回(1/8)は、株式会社南海リサーチ&アクトの橋本一郎氏より「クラウドファンディングがもたらす企業価値の向上」について、第15回(1/15)は、ブランド統括部の大久保有紗氏より「学生へのアンケート結果を踏まえたブランド価値向上の考察」および橋本一郎氏による「講義の振り返り」についてのご講義がありました。

「クラウドファンディングがもたらす企業価値の向上」(第14回)

株式会社南海リサーチ&アクトは、南海グループへのコンサルティングを主な事業としていますが、クラウドファインディングに関してはグループ以外からも受注されています(※)。

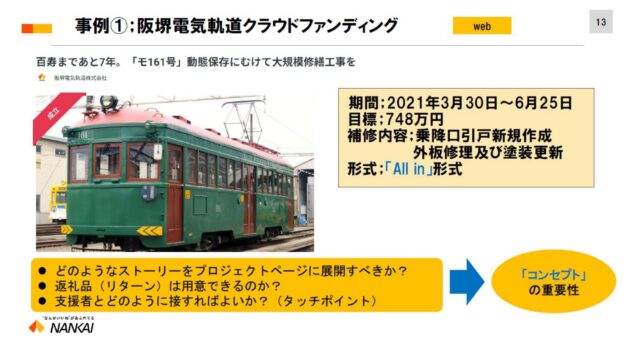

1928年(昭和3年)に製造された阪堺電気軌道の「モ161号」は、現役としては日本最古の車両です。90年以上が経ち木造部分の腐食を修繕するためにクラウドファンディング(CF)が実施されました。目標額は748万円でしたが、開始後16日目には目標を達成し最終的に1,400万円近くの支援金を集めることが出来ました。

では、どのようにして支援者を広げ、目標額の倍近い支援を得ることが出来たのでしょうか?

※ 株式会社南海リサーチ&アクトHP(https://nankai-nra.co.jp/)

支援(ファン)層を広げる

まず、コアな鉄道ファンをターゲットにした返礼品として用意されたのが、乗車口の扉、竣工お披露目撮影会などでした。支援層のすそ野を広げたのが、支援者との“コミュニケーションの場”です。

支援者から届いた多くの応援メッセージの中には、車両と同い年(93歳)で同車両を利用していた方からの応援や高校時代の青春の思い出などが綴られています。こうして届いた878人からの応援に、“テンプレ回答では心が通わない”、一人ひとりに感謝のメッセージを送ろうということで、支援者との“コミュニケーションの場”がつくられました。

“デジタルマーケティングにおいてこそ、「アナログ」は重要”という橋本氏の言葉が印象的でした。

さらに支援層を広げるための工夫として、過去に阪堺電車の著作のある小説家(山本巧次氏)に依頼して「小説に出る権利」を返礼品として用意。10万円に設定した権利は6日で3人分すべてを完売し、1年後にその小説も出版されました。この話題は新聞やテレビなどの主要なメディア、SNSに取り上げられたことで、さらなる支援者のすそ野を広げることに繋がりました。

・「「モ161号」動態保存にむけて大規模修繕工事を」(「READYFOR」ホームページ)

https://readyfor.jp/projects/hankai161

・「「山本巧次先生の新規作品に登場できる権利」ついに刊行!」(「READYFOR」ホームページ)

https://readyfor.jp/projects/hankai161/announcements/211558

・クラウンドファンディングがもたらす企業価値向上

CFがもたらすブランディングの機能は、修繕された車両が運行され資産価値が上がるという効果(資産価値機能)に止まりません。「小説に出る権利」のように、メディアに取り上げられることで企業イメージや評判が上がるという宣伝広告機能は大きく、返礼品や支援者とのコミュニケーションを通じて、企業価値の向上にもつながっている…成功したCFの背景にある、支援層を広げるための創意工夫に学ぶ講義となりました。

「学生へのアンケート結果を踏まえたブランド価値向上の考察」「講義の振り返り」(第15回)

最終第15回では、受講前と受講後のアンケート結果の対比から、南海ブランドの印象がどのように変化したか講義頂きました。

・南海ブランドの印象変化

南海電鉄に対する印象変化として、受講前webのアンケートでは、「明るい」「優しい」といった抽象的な印象が多かったのに対して、授業後のアンケートでは、「顧客ニーズへの対応」「社会変化に対応」など、具体的な印象が2倍近く増えたことが分かります。

また、「社会課題への取り組み」の認知については、受講前の43%から89%へ、40%以上も増加しています。

-1-e1742283287154-640x369.jpg)

・社会課題への取り組み

これまでの講義のなかでも「社会課題の解決」という言葉を何度か耳にしました。

第4回の「eスポーツ」では、eスタジアム株式会社が「eスポーツを通じた社会課題の解決による地方創生」をミッションとしていることの紹介がありました。また、第6回の「南海におけるサステナビリティへの取組み」で紹介のあった「南海グループ統合報告書」(※)には、収益などの財務情報と併せてCO2排出量や女性社員採用者数などの非財務情報が報告されており、他の講義回で学生から質問のあった「“社会課題の解決”と“企業利益の追求”をどう両立させるか?」という問いに、長期的な展望とともに回答が示されていると言えます。

※南海グループ統合報告書2024

https://www.nankai.co.jp/ir/library/integrated_report

-1-e1742283314453-640x356.jpg)

・「面」を「立体」に…

講義の締めくくりとして、橋本氏による振り返りがありました。

講義を受ける前、受講生の南海電鉄に関する知識は「単語」や「文章」に過ぎませんでしたが、様々な事業部の方の「スト―リー」を聞く中で、南海グループが、人口減少など社会環境の変化に対応しながら公共交通を支え、沿線価値の向上に取り組んでいること、同時に、従来の鉄道会社のイメージに捉われない新しい分野やオンライン空間に新規事業を開拓されていることを知りました。

単語・文章を、点・線ととらえると、ストーリーは「面」に例えられます。橋本氏は、「面」としてのストーリーを学んだ学生が自分の人生設計に活かせば、「面」は「立体」にも出来ると指摘されました。

南海沿線に暮らす私たちにとって、まちの現在に関心を持ち未来に向けて行動しようとする時、困難と思える社会課題に向き合うとき、南海グループの様々な「ストーリー」から力を得ることが出来ます。そのように考えると、講義の中で何度も聞いた「沿線価値を高める」という南海電鉄のミッションは、私たちのミッションでもある…そんなことに気づかされる最終講義となりました。

15通りの「ストーリー」を語って頂いた講師の皆さまに深く感謝申し上げます。